Le sens des mots

Résumé : Déplier les mots, c’est entrer dans le monde de l’autre. Un même terme ne dit jamais la même chose pour chacun. Choisir consciemment entre débattre (éclaircir) et co-créer (générer) permet de mieux se comprendre, décider juste et agir ensemble.

INSPIRATION

Nathalie Rouzau

9/25/20253 min read

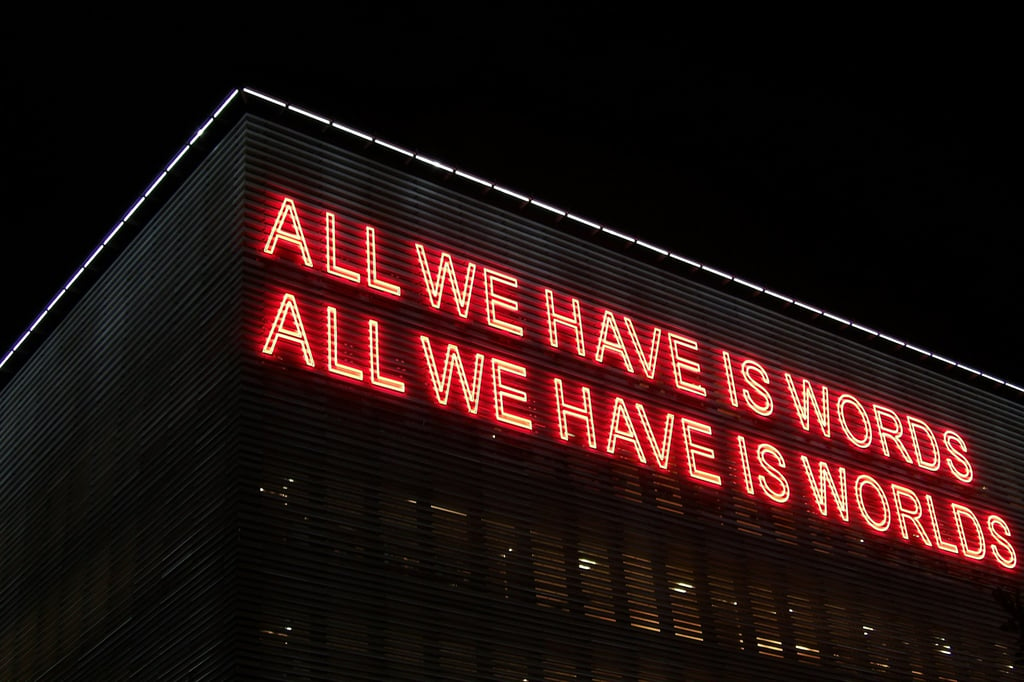

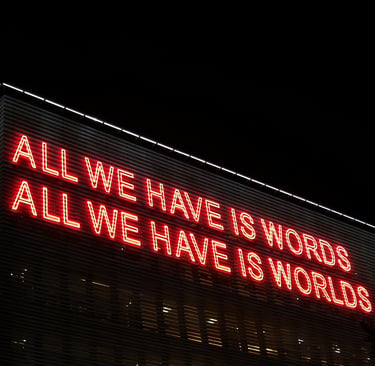

Nous parlons la même langue… et pourtant. Un mot n’est jamais nu : Un même mot peut abriter des histoires différentes, des cultures, des espoirs, des peurs. Déplier un mot, c’est ouvrir un papier plié. Derrière, il y a un monde.

J’aime cette idée de “déplier”. Si j’en vois facilement l’utilité en littérature, elle est tout aussi évidente dans la relation. Par les mots qu’une personne choisit, elle nous donne accès à son monde — si nous prenons le temps de le regarder. Le dictionnaire pose un socle, mais il manque de l’épaisseur de la singularité.

Alors, comment pouvons-nous prétendre nous comprendre si je plaque sur tes mots le sens que moi j’y mets ? Comment connaître quelqu’un si je ne laisse au vocabulaire que son contour officiel ? Déplier les mots, c’est accepter d’entrer — humblement — dans l’univers de l’autre. C’est accepter d’apprendre.

2 manières de communiquer différentes

J’observe au moins 2 modes, tous les 2 utiles, à condition de les choisir consciemment. L’un éclaire, l’autre crée.

Mode adversatif : tes idées contre les miennes.

Il est pertinent pour éprouver une thèse, vérifier la solidité d’un raisonnement, faire émerger une vérité plus nette — ou du moins s’en approcher. Le risque : basculer dans la prise de pouvoir. Je veux avoir le dessus, au détriment de ce qu’on cherchait à clarifier.

Mode génératif : tes idées et les miennes qui engendrent du neuf.

Il devient central dès que la recherche de solutions prime, ou quand le lien compte autant que le résultat. C’est le moteur de l’intelligence collective : on assemble, on essaie, on fait grandir. 2 gagnants (ou plus), pas de perdant.

Quelques illustrations

Exigence

Pour certains, c’est la chasse à l’erreur, la rigidité, l’œil qui traque ce qui manque. Pour d’autres, c’est le soin du travail, des critères clairs, un cadre qui rend possible la qualité et l’apprentissage. Le même mot, 2 paysages. La question n’est pas de trancher : c’est de préciser ce dont on parle pour viser juste.

Sens A (adversatif) : contrôle, chasse à l’erreur.

Sens B (génératif) : soin du travail, clarté des critères.

Un pont entre les 2 : « Quels critères de qualité rendent le travail juste assez bon pour avancer ? »

Confiance

Elle peut être entendue comme « laisser faire », renoncer au contrôle, fermer les yeux. Elle peut aussi signifier promesse claire, actes tenus, preuves visibles. La confiance n’est pas l’aveuglement : c’est un pacte vivant, nourri par des gestes observables.

Sens A : absence de contrôle, « laisser faire ».

Sens B : promesse claire + preuves tenues.

Un pont entre les 2 : « De quoi avons-nous besoin pour nous sentir en confiance, très factuellement ? »

Responsabilité

Parfois confondue avec « assumer tout, tout seul ». Je l’entends plutôt comme : choisir et rendre compte. Sans latitude, pas de responsabilité. Sans redevabilité, juste un caprice. Là encore, préciser les termes change la conversation.

Sens A : « tu assumes seul ».

Sens B : « tu choisis et tu rends compte »

Un pont entre les 2 : « Quelle autonomie souhaitons-nous nous donner, et comment voulons-nous rendre compte ? »

Ces exemples montrent une chose simple : tant qu’on ne déplie pas le mot, on débat dans le flou. Et c’est stérile !

Passer de l’adversatif au génératif

Définir avant de trancher : 30 secondes pour s’accorder sur un mot, c’est du temps gagné ensuite.

Exemple : « Quand tu dis exigence, parlons-nous de qualité minimale pour livrer ou de zéro défaut ? »

Parler en exemples : un cas concret vaut mieux qu'une grande théorie.

Exemple : « Exemple d’exigence : « supports envoyés 48 h avant, check-list complète. »

Distinguer la personne de l’idée : on questionne les idées, on respecte les personnes.

Exemple : « J’aime ta posture d’ouverture ; je propose de réduire le nombre d’objectifs à 2 pour garder le cap. »

Dire ce qui est solide et ce qui reste à travailler : la reconnaissance n’adoucit pas tout, elle précise le réel.

Exemple : « Forces : consignes simples, exemples parlants. Manque : un critère de succès explicite pour chaque séquence. »

Clore par une petite réalité : une action modeste, un critère de succès simple : mieux qu’un consensus abstrait.

Exemple : « Action : d’ici vendredi 17 h, j’envoie la version V2 (2 pages max.) et vous me faites un retour unique lundi midi. »

Pour conclure...

Déplier les mots, c’est choisir d’écouter la singularité. C’est accepter que « mon » sens n’est pas « le » sens. Le mode adversatif nous aide à éclaircir et le mode génératif nous aide à créer. Ensemble, ils permettent de penser plus juste et d’agir mieux.

La prochaine fois qu’un mot accroche, au lieu de t’obstiner, ouvre le papier plié. Derrière, il y a tout un monde — et la merveilleuse possibilité de se rejoindre.